Роль читателя. Исследования по семиотике текста - Умберто Эко (1979)

-

Год:1979

-

Название:Роль читателя. Исследования по семиотике текста

-

Автор:

-

Жанр:

-

Язык:Русский

-

Перевел:Н. Исаева, Сергей Серебряный

-

Издательство:Corpus (АСТ)

-

Страниц:26

-

ISBN:978-5-17-093385-3

-

Рейтинг:

-

Ваша оценка:

Бесспорно, собственно что невозможно болтать об анафорической роли некоего выражения, не подразумевая в случае если и не определенного эмпирического читателя, то, по последней мере, некоего «адресата» в качестве отвлеченного, но немаловажного составного вещества в процессе актуализации слова.

В что же заметке, сквозь 2 странички, произнесено, собственно что есть семантическое родство меж Эребом и страхом мрака. Это семантическое родство не находится в самом тексте.»

Роль читателя. Исследования по семиотике текста - Умберто Эко читать онлайн бесплатно полную версию книги

Но идеологические пристрастия читателя могут действовать и как «переключатели кода», заставляя читателя читать тот или иной текст в свете «отклоняющихся» кодов (в данном случае – просто отличных от тех, которые были предусмотрены автором-отправителем)[41]. Типичные примеры: средневековая интерпретация Вергилия и пролетарская интерпретация «Парижских тайн» Эжена Сю. В обоих случаях «переключение кода» произошло вопреки известным идеологическим установкам автора.

Наконец, идеологические пристрастия могут привести к тому, что критически настроенный читатель вычитает из книги больше, чем текст говорит на первый взгляд, т. е. читатель может выявить невысказанные идеологические предпосылки (пресуппозиции) текста. В результате такого столкновения идеологических субкодов интерпретатора и идеологических субкодов, предположительно приписываемых автору (при этом для определения идеологических структур текста привлекается предполагаемая энциклопедия той социальной группы или того исторического периода, к которым принадлежит автор), даже самые «закрытые» тексты подвергаются хирургическому «вскрытию»: художественный вымысел (fiction) может превратиться в документ, а невинная фантазия – в серьезное философское утверждение.

Иногда текст требует от читателя идеологического сотрудничества (таковы многие тексты Бертольта Брехта). В других случаях текст как будто отказывается от каких бы то ни было идеологических пристрастий, хотя его идеологический смысл заключается как раз в этом отказе. Именно так обстоит дело с «Поминками по Финнегану»: исчезновение всего и вся в тумане языковой грезы – это отнюдь не уход от идеологии, но скорее еще одно утверждение того Weltanschauung[42], которое прозрачно выражено всей лингвистической стратегией книги.

0.6.2. Семантические экспликации [ «ящичек» № 4]

Когда читатель сталкивается с лексемой, он не знает, какие из ее потенциальных свойств (или сем*, или семантических маркеров*) должны быть актуализованы для продолжения процесса амальгамации.

Если бы при дальнейшем чтении текста надо было учитывать все потенциальные семантические свойства лексемы, то читателю приходилось бы всякий раз решать невозможную задачу: вызывать в своем воображении как живую мысленную картину всю эту сеть взаимосвязанных свойств, которую энциклопедия приписывает соответствующей семеме. Речь идет о той Глобальной Семантической Системе*, которая постулируется Моделью Q (см.: Теория, 2.12).

Но, к счастью, это происходит на самом деле лишь в редких случаях так называемого эйдетического воображения*. В обычных же случаях все свойства лексемы / семемы не должны быть актуализованы в сознании читателя. Они лишь потенциально присутствуют в его энциклопедии, т. е. хранятся в памяти культуры, и читатель извлекает их из семантического хранилища лишь по мере надобности[43]. Иначе говоря, читатель осуществляет семантические экспликации (semantic disclosures, esplicitazioni semantiche), т. е. актуализует непроявленные свойства (а также семантические намеки).

Эти семантические экспликации играют двойную роль: проявляя одни свойства лексем / семем (т. е. делая их релевантными, или пертинентными, для данного текста), они отодвигают в тень, как бы отключают, усыпляют, другие их свойства.

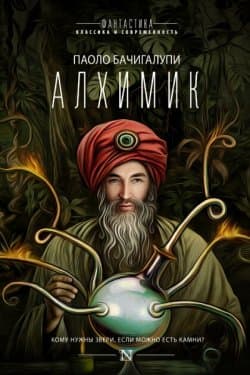

Алхимик (сборник)

Алхимик (сборник)  О проповеди креста

О проповеди креста  Такая история

Такая история  Источник

Источник  Из журнала «Ковент-Гарден»

Из журнала «Ковент-Гарден»  Сын Человеческий

Сын Человеческий  Пир теней

Пир теней  Князь во все времена

Князь во все времена  Когда порвется нить

Когда порвется нить  Пока я здесь

Пока я здесь