Проблемы социологии знания - Макс Шелер (1926)

-

Год:1926

-

Название:Проблемы социологии знания

-

Автор:

-

Жанр:

-

Серия:

-

Язык:Русский

-

Перевел:Александр Малинкин

-

Издательство:Торговый дом ИОИ

-

Страниц:21

-

ISBN:978-5-88230-265-7

-

Рейтинг:

-

Ваша оценка:

Проблемы социологии знания - Макс Шелер читать онлайн бесплатно полную версию книги

3. Исследование бытия и действия, оценок и поведения человека, обусловленных преимущественно духовно и направленных на духовные, т. е. на «идеальные» цели – исследование социальной детерминированности действия, оценок и поведения, интенционально движимых преимущественно влечениями (инстинктами размножения, питания, власти) и одновременно направленных на реальное изменение действительности.

Это «преимущественно» – ибо каждый действительный акт человека духовен и инстинктивен одновременно, – точнее говоря, целевая интенция, направленная в конечном счете либо на идеальное, либо на реальное, и есть то, на основании чего мы проводим различие между социологией культуры и реальной социологией. Конечно, и экспериментирующий физик, и художник, и музыкант изменяют действительность, когда каждый из них, соответственно, экспериментирует, пишет картину, играет и сочиняет музыку; но все это они делают лишь для того, чтобы достичь идеальной цели, например, прийти к истинному знанию о природе, открыть для собственного созерцания и наслаждения, как и для созерцания и наслаждения других людей, некий художественно ценный смысл и т. п. Конечно, с другой стороны, хозяйственный руководитель и простой промышленный рабочий самой низкой квалификации, человек как производящее и потребляющее существо, любой рабочий, конечной целью которого является изменение действительного (а также техник-практик в отличие, например, от ученого и технолога), правящий политик и тот, кто отдает свой голос на выборах, – все они имеют дело с многообразными видами духовной деятельности, требующими специальной подготовки и направленными на идеальное; но делают они все это как раз во имя реальной цели, т. е. для того, чтобы оказать воздействие на изменение действительности. В одном случае деятельность завершается в идеальном, в другом случае – в реальном мире. Все учения, в которых хозяйство определяется безотносительно инстинкта питания: государство и подобные государственным образования – безотносительно инстинктов власти, брак – безотносительно половых инстинктов, – все они отвергаются нами как нелепый спиритуализм. Абсурдно утверждать, будто хозяйство не имеет ничего общего с инстинктом питания и пропитанием человека якобы потому, что существуют издательства и магазины по искусству, что можно покупать и продавать книги и цветы из масла, что у животных тоже есть инстинкт питания, но они обходятся без хозяйства – что, стало быть, хозяйство в таком же смысле духовно, рационально и целесообразно определено, как и искусство, философия, наука и т. д.

Это не так! Без инстинкта питания и объективной цели, которой он биологически служит – пропитания, не было бы никакого хозяйства, в том числе издательств и торговли предметами искусства. Без инстинкта власти не было бы никакого государства, никакой государственной политики в области культуры и установленного государством права, независимо от того, какие бы вопросы оно ни регулировало. В вышеизложенном тезисе верно лишь то, что без духа и его нормативного регулирования не было бы хозяйства, государства и т. д. И поэтому для социологии культуры необходимой предпосылкой является учение о человеческом духе, для реальной социологии – учение о человеческих инстинктах[3].

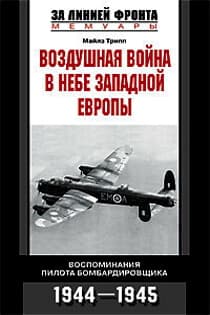

Воздушная война в небе Западной Европы. Воспоминания пилота бомбардировщика. 1944-1945 Майлз Трипп

Воздушная война в небе Западной Европы. Воспоминания пилота бомбардировщика. 1944-1945 Майлз Трипп

Против течения Рогов Борис Григорьевич

Против течения Рогов Борис Григорьевич

Основы миропонимания Новой Эпохи Клизовский Александр Иванович

Основы миропонимания Новой Эпохи Клизовский Александр Иванович

Библия личных финансов Евстегнеев Александр Николаевич

Библия личных финансов Евстегнеев Александр Николаевич

Справочник мастера столярно плотничных работ Серикова Галина Алексеевна

Справочник мастера столярно плотничных работ Серикова Галина Алексеевна

Свет звезд Фома Неверующая

Свет звезд Фома Неверующая

Пир теней

Пир теней  Князь во все времена

Князь во все времена  Когда порвется нить

Когда порвется нить  Пока я здесь

Пока я здесь